中国Chiplet标准,迎来新进展!

2024-05-23

23:04:16

来源: 李晨光

点击

几十年来,半导体行业一直沿着摩尔定律的规律不断演进,半导体工艺水平不断提升使芯片性能得到显著增强。

然而,随着芯片工艺制程节点持续演进至3nm、2nm,短沟道效应以及量子隧穿效应带来的发热、漏电等问题愈发严重,追求经济效能的“摩尔定律”日趋放缓。先进制程下高昂的芯片研发、制造费用给芯片公司带来了巨大的成本压力与投资风险,这迫使业界寻求性价比更高的技术路线,来满足行业日益增长的对芯片性能的需求。

为解决这一问题,“后摩尔时代”下的芯片异构集成技术——Chiplet应运而生,或将从另一个维度来延续摩尔定律的“经济效益”。

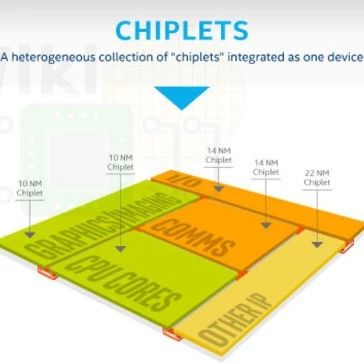

Chiplet又称“芯粒”或“小芯片”,它是将原本一块复杂的SoC芯片,从设计时就按照不同的功能单元进行分解,然后每个单元选择最适合的制程工艺进行制造,再通过先进封装技术将各个单元彼此互联,就像“乐高积木”一样将不同功能、不同工艺制造的Chiplet封装成一个SoC芯片。

由于分解后的芯粒可以分离制造,可以采用不同的工艺。因此对于工艺提升敏感的模块如CPU,可以采用先进制程生产,而对于工艺提升不敏感的模块比如IO部分,则可以采用成本较低的成熟制程制造,以此来降低成本。

同时,后续Chiplet芯片的升级,也可以选择仅升级部分IP单元对应的Chip,部分IP保留——从而实现一种新形式的IP复用,既可以借助生产规模获得更低成本,还能够大幅缩短产品上市周期。

近年来,随着Marvell、AMD、英特尔、台积电、英伟达等国际芯片巨头纷纷入局Chiplet,进一步加速了Chiplet技术生态的发展。

根据Market.us数据预测,全球Chiplet市场规模预计将从2023年的31亿美元增至2033年的1070亿美元左右,十年间的复合年增长率高达42.5%,市场前景广阔。

不难看到,在当前技术进展下,通过Chiplet技术能够实现芯片设计复杂度及设计成本的下降,大幅提高大芯片良率,同时降低芯片制造成本,成为一种新的芯片设计方法。

巨大的商业前景以及技术优势,让越来越多的半导体厂商开始投身于Chiplet赛道。然而随着基于Chiplet的芯片品类逐渐多样,受限于不同架构、不同制造商生产的die之间的互连接口和协议的不同,设计者必须考虑到工艺制程、封装技术、系统集成、扩展等诸多复杂因素。同时还要满足不同领域、不同场景对信息传输速度、功耗等方面的要求,使得Chiplet的设计过程异常艰难。

在此挑战下,业界能否达成统一的Chiplet互联标准,成为决定其走向的关键因素之一。

前面提到,Chiplet技术是将满足特定功能的裸片通过Chiplet接口电路技术互连,实现具备更多功能或更高性能的SoC芯片。

所以说,如果Chiplet想要实现更大范围内的应用,就需要混合来自多家芯片厂商或多个工艺节点的裸片,这就涉及到多家各种功能芯片的设计、互连、接口等,因此如何界定这些裸片的互联协议和接口标准就成了关键问题。

多年来,业内一直在寻找一种“真正的互连”,以便在芯片组中实现从Die-to-Die的通信,更好的完成数据存储、信号处理、数据处理等丰富的功能。如何让芯粒之间高速互联,是Chiplet产业链目前面临的一大全新挑战。

据不完全统计,目前已经成功商用的Die-to-Die互连接口协议多达十几种,包括SerDes串行互连技术,PCIe、NVLink,用于Cache一致性的CXL、CCIX、TileLink、OpenCAPI;AIB/UCIe(Intel)、LIPINCON(TSMC)、NV Link(NVIDIA)、Infinity Fabric(AMD)、OpenHBI(Xilinx)、BoW(OCP ODSA)、INNOLINK(Innosilicon),以及用于存储芯片堆叠互联的HBM接口等...

从采用Chiplet技术的厂商来看,几乎所有企业都是依赖自己内部的芯粒来实现的,本质上是分解的SoC。

在这个过程中,众多的芯片厂商都在推自己的互联标准,比如Marvell在推出模块化芯片架构时采用了Kandou总线接口;英伟达用于GPU的高速互联NV Link方案;英特尔免费向外界授权的AIB高级接口总线协议;台积电和Arm合作推出的LIPINCON协议;AMD也有Infinity Fabrie总线互联技术,以及用于存储芯片堆叠互联的HBM接口等等。

可以看到,行业厂商们在积极探索Chiplet技术,但同时大家又各自为战,想要推动自己的互联协议标准。

至于哪种标准能最终胜出,有业内专家表示,Chiplet互联技术应当基于场景需求及供应链成熟度去不断迭代升级,并不一定是追求一个大一统的标准。Chiplet发展的过程中,产业里面会有不同的公司从芯粒设计、标准开发、封装技术等角度参与进来,最终需要真正解决下游商业痛点问题,又能兼顾性能、成本等各方面因素,自然就成为了行业标准。

在当前Chiplet行业标准“混战”的过程中,中国也急需拥有自己的Chiplet技术标准。尤其是在国内研发先进制程受到阻碍的大背景下,企业对于属于中国的Chiplet技术标准的诉求是比较强烈的。

实际上,早在2020年8月,中科院计算所牵头成立了中国计算机互连技术联盟(CCITA),围绕Chiplet小芯片成立了标准工作组,并于2021年6月在工信部中国电子工业标准化技术协会立项了《小芯片接口总线技术》团体标准。

在2022年12月举行的“第二届中国互连技术与产业大会”上,首个由中国集成电路领域相关企业和专家共同主导制定的《小芯片接口总线技术要求》团体标准,正式通过工信部中国电子工业标准化技术协会的审定并发布。

据悉,这是中国首个原生Chiplet技术标准,对于中国集成电路产业延续“摩尔定律”,突破先进制程工艺限制具有重要意义。

《小芯片接口总线技术要求》这项标准描述了CPU、GPU、人工智能芯片、网络处理器和网络交换芯片等应用场景的小芯片接口总线(Chiplet)技术要求,包括总体概述、接口要求、链路层、适配层、物理层和封装要求等,以灵活应对不同的应用场景、适配不同能力的技术供应商,通过对链路层、适配层、物理层的详细定义,实现在小芯片之间的互连互通,并兼顾了PCIe等现有协议的支持,列出了对封装方式的要求。

此外,Chiplet设计不但可以使用国际先进封装方式,比如CoWoS,也可以充分利用国内封装技术积累,实现一种或者几种成本低廉、重点针对 Chiplet芯片架构、可以覆盖 80%以上应用场景的先进封装手段。

无论是国内主导建立的CCTIA,还是Intel牵头发起的UCIe,其目的都是打造更全面、更开放的Chiplet生态系统。

中国计算机互连技术联盟(CCITA)秘书长,中国小芯片标准的主要发起人和起草人郝沁汾,在谈到中国发布的小芯片相关技术标准时指出:“中国的小芯片标准是开放的,从标准的协议到参考实现都是开放的,实现参考设计所需的技术细节,我们都可以在标准协议中找得到。我们将围绕这样一套原生的技术标准,进一步完善标准内容,开发相应的参考设计,并孵化相应的企业,以推动我国集成电路行业围绕Chiplet技术形成更加广泛的社会分工。同时CCITA已经在考虑和Intel UCIe在物理层上兼容,以降低IP厂商支持多种Chiplet标准的成本。”

然而,技术标准的出台,不能只是搁置一边的一纸空文。目前来看,国际上的某些标准还处在“纸面热闹”的状态,并没有多少企业去使用。

在此现状下,《小芯片接口总线技术要求》的发布为中国集成电路产业带来了更多的发展机遇,为中国芯片企业的发展起到了“指路”的重要作用,有助于行业的规范化、标准化发展,为赋能集成电路产业打破先进制程限制因素,提升中国集成电路产业综合竞争力,加速产业进程发展提供指导和支持。

在此基础上,随着近日IEEE启动Chiplet标准制订工作,中国Chiplet标准再次实现新进展。

2024年5月20日,IEEE Chiplet接口电路工作组启动会议在IEEE ISCAS 2024(新加坡)国际会议期间成功召开。

记者从会议上获悉,2024年3月20日,由多名chiplet技术专家组成的IEEE chiplet interface circuit 研究工作组通过了IEEE NesCom(IEEE新标准委员会)的立项评审和IEEE SASB(IEEE标准组织董事会)的批准,正式开始标准制订工作,IEEE标准工作组编号为P3468。

据悉,该工作组由中科院计算所研究员、无锡芯光互连技术研究院院长郝沁汾担任组长,复旦大学刘明教授担任副组长,南京大学杜源教授担任工作组秘书,共有127位国内外Chiplet技术专家参与其中,其中外国专家88人,表现出全球的chiplet技术专家对该标准制订工作的关注;该工作组主要工作人员参与了在新加坡召开的IEEE ISCAS2024国际会议,并在会议上进行了3场报告,一场研讨,面向全球进行了技术专家招募,以尽快推动该工作组的工作。

上文提到,当前全球Chiplet接口电路标准众多导致IP厂商支持成本高昂。因为这些标准在很多方面不同,尤其在工作速率、位宽、封装方式等决定用户如何使用方面的特征区别较大,使IP厂商在IP的物理层设计方面遇到较多挑战的问题。

因此,存在如此多的Chiplet接口电路标准,最终有可能阻碍Chiplet技术的健康发展。

为解决全球Chiplet标准所存在的物理层众多不兼容的问题,2023年11月,在国际多名权威技术人士的支持下,形成了一个以Chiplet技术专家为主要组成人员的工作组,在IEEE标准协会(IEEE Standards Association, IEEE SA)成立了Chiplet接口电路标准工作研究小组CIC-SG(Chiplet Interface Circuit Study Group),并在CCITA联盟以及IEEE SA会员中召集感兴趣的专家成为研究小组成员。

研究小组工作期间,在IEEE 电路与系统学会新型电路设计与测试标准委员会主席、加拿大工程院院士、新加坡工程院院士连勇教授和IEEE SA工作人员的帮助下,工作小组与IEEE NesCom的主要委员围绕标准成立的必要性和目的、标准的工作范围、标准落地的可行性等进行了深入的交流,达成了充分的共识。在IEEE电路与系统学会标准委员会主席、上海交通大学李永福教授的帮助下,研究小组(CIC-SG)完成重要成员任命和条款要点、指导原则的设立,着手准备《Standard for Chiplet Interface Circuit》标准的立项,并提交IEEE NesCom 审核,获得了IEEE SA董事会投票批准立项,立项编号为P3468。

据了解,《Standard for Chiplet Interface Circuit》即IEEE Chiplet接口电路标准,拟定义一个抽象的超级/增强型PHY(Super/Enhanced PHY),它包括一个适配器层,该适配器层桥接来自现有标准的不同PHY层之间的差异,以及一个PHY层,可容纳在现有标准中遇到的不同工作频率和比特宽度。该标准的制订和开发,并不是一个简单的规格制订工作,而是包括大量电路层面可能的技术创新,比如如何解决不同协议中存在的多种频率、位宽差异,如何解决不同标准中所定义的不同通道特点差异等,工作组希望通过大量技术工作,验证技术方案的可行性,以实现能够对UCIe、OpenHBI和CCITA等相关Chiplet接口电路标准的统一支持。

综合来看,随着中国Chiplet标准在国内的技术与产业的应用和发展,标准的影响力也将逐步从中国迈向国际。此次,借助IEEE ISCAS 2024国际会议以及展开全球专家招募,也标志着中国Chiplet技术标准、中国集成电路技术实力与产业影响力获得世界范围的广泛认可,对于中国集成电路产业创制原生标准、发展自立自主的产业生态、加强中国在国际集成电路产业的影响力和话语权,都具有较大意义。

“后摩尔时代”,基于Chiplet的异构集成芯片技术代表了复杂芯片设计的研制方向。Chiplet将芯片性能与工艺制程相对解耦的技术为集成电路技术的发展开辟了一个新的发展路径。

但作为一种新兴技术,Chiplet当前正处于发展阶段,能否成为一种新的IP产品和商业模式,甚至拯救摩尔定律的救星,关键就在于业界能否达成统一的Chiplet互联标准,建立起来一个开放和标准化的Chiplet生态。

在这个过程中,中国Chiplet学术界和产业界正在抓住机会,在技术研发和标准制定方面加大投入,尽快掌握核心技术。此外,芯片行业参与者需要避免单打独斗,应注重生态建设,早日建立业界接受的基于Chiplet的异构集成技术标准,以便在未来国际竞争中占据一席之地。

然而,随着芯片工艺制程节点持续演进至3nm、2nm,短沟道效应以及量子隧穿效应带来的发热、漏电等问题愈发严重,追求经济效能的“摩尔定律”日趋放缓。先进制程下高昂的芯片研发、制造费用给芯片公司带来了巨大的成本压力与投资风险,这迫使业界寻求性价比更高的技术路线,来满足行业日益增长的对芯片性能的需求。

为解决这一问题,“后摩尔时代”下的芯片异构集成技术——Chiplet应运而生,或将从另一个维度来延续摩尔定律的“经济效益”。

Chiplet又称“芯粒”或“小芯片”,它是将原本一块复杂的SoC芯片,从设计时就按照不同的功能单元进行分解,然后每个单元选择最适合的制程工艺进行制造,再通过先进封装技术将各个单元彼此互联,就像“乐高积木”一样将不同功能、不同工艺制造的Chiplet封装成一个SoC芯片。

由于分解后的芯粒可以分离制造,可以采用不同的工艺。因此对于工艺提升敏感的模块如CPU,可以采用先进制程生产,而对于工艺提升不敏感的模块比如IO部分,则可以采用成本较低的成熟制程制造,以此来降低成本。

同时,后续Chiplet芯片的升级,也可以选择仅升级部分IP单元对应的Chip,部分IP保留——从而实现一种新形式的IP复用,既可以借助生产规模获得更低成本,还能够大幅缩短产品上市周期。

近年来,随着Marvell、AMD、英特尔、台积电、英伟达等国际芯片巨头纷纷入局Chiplet,进一步加速了Chiplet技术生态的发展。

根据Market.us数据预测,全球Chiplet市场规模预计将从2023年的31亿美元增至2033年的1070亿美元左右,十年间的复合年增长率高达42.5%,市场前景广阔。

互联标准,Chiplet的头号挑战

不难看到,在当前技术进展下,通过Chiplet技术能够实现芯片设计复杂度及设计成本的下降,大幅提高大芯片良率,同时降低芯片制造成本,成为一种新的芯片设计方法。

巨大的商业前景以及技术优势,让越来越多的半导体厂商开始投身于Chiplet赛道。然而随着基于Chiplet的芯片品类逐渐多样,受限于不同架构、不同制造商生产的die之间的互连接口和协议的不同,设计者必须考虑到工艺制程、封装技术、系统集成、扩展等诸多复杂因素。同时还要满足不同领域、不同场景对信息传输速度、功耗等方面的要求,使得Chiplet的设计过程异常艰难。

在此挑战下,业界能否达成统一的Chiplet互联标准,成为决定其走向的关键因素之一。

前面提到,Chiplet技术是将满足特定功能的裸片通过Chiplet接口电路技术互连,实现具备更多功能或更高性能的SoC芯片。

所以说,如果Chiplet想要实现更大范围内的应用,就需要混合来自多家芯片厂商或多个工艺节点的裸片,这就涉及到多家各种功能芯片的设计、互连、接口等,因此如何界定这些裸片的互联协议和接口标准就成了关键问题。

多年来,业内一直在寻找一种“真正的互连”,以便在芯片组中实现从Die-to-Die的通信,更好的完成数据存储、信号处理、数据处理等丰富的功能。如何让芯粒之间高速互联,是Chiplet产业链目前面临的一大全新挑战。

据不完全统计,目前已经成功商用的Die-to-Die互连接口协议多达十几种,包括SerDes串行互连技术,PCIe、NVLink,用于Cache一致性的CXL、CCIX、TileLink、OpenCAPI;AIB/UCIe(Intel)、LIPINCON(TSMC)、NV Link(NVIDIA)、Infinity Fabric(AMD)、OpenHBI(Xilinx)、BoW(OCP ODSA)、INNOLINK(Innosilicon),以及用于存储芯片堆叠互联的HBM接口等...

从采用Chiplet技术的厂商来看,几乎所有企业都是依赖自己内部的芯粒来实现的,本质上是分解的SoC。

在这个过程中,众多的芯片厂商都在推自己的互联标准,比如Marvell在推出模块化芯片架构时采用了Kandou总线接口;英伟达用于GPU的高速互联NV Link方案;英特尔免费向外界授权的AIB高级接口总线协议;台积电和Arm合作推出的LIPINCON协议;AMD也有Infinity Fabrie总线互联技术,以及用于存储芯片堆叠互联的HBM接口等等。

可以看到,行业厂商们在积极探索Chiplet技术,但同时大家又各自为战,想要推动自己的互联协议标准。

至于哪种标准能最终胜出,有业内专家表示,Chiplet互联技术应当基于场景需求及供应链成熟度去不断迭代升级,并不一定是追求一个大一统的标准。Chiplet发展的过程中,产业里面会有不同的公司从芯粒设计、标准开发、封装技术等角度参与进来,最终需要真正解决下游商业痛点问题,又能兼顾性能、成本等各方面因素,自然就成为了行业标准。

国内Chiplet标准,稳步进行

在当前Chiplet行业标准“混战”的过程中,中国也急需拥有自己的Chiplet技术标准。尤其是在国内研发先进制程受到阻碍的大背景下,企业对于属于中国的Chiplet技术标准的诉求是比较强烈的。

实际上,早在2020年8月,中科院计算所牵头成立了中国计算机互连技术联盟(CCITA),围绕Chiplet小芯片成立了标准工作组,并于2021年6月在工信部中国电子工业标准化技术协会立项了《小芯片接口总线技术》团体标准。

在2022年12月举行的“第二届中国互连技术与产业大会”上,首个由中国集成电路领域相关企业和专家共同主导制定的《小芯片接口总线技术要求》团体标准,正式通过工信部中国电子工业标准化技术协会的审定并发布。

据悉,这是中国首个原生Chiplet技术标准,对于中国集成电路产业延续“摩尔定律”,突破先进制程工艺限制具有重要意义。

《小芯片接口总线技术要求》这项标准描述了CPU、GPU、人工智能芯片、网络处理器和网络交换芯片等应用场景的小芯片接口总线(Chiplet)技术要求,包括总体概述、接口要求、链路层、适配层、物理层和封装要求等,以灵活应对不同的应用场景、适配不同能力的技术供应商,通过对链路层、适配层、物理层的详细定义,实现在小芯片之间的互连互通,并兼顾了PCIe等现有协议的支持,列出了对封装方式的要求。

此外,Chiplet设计不但可以使用国际先进封装方式,比如CoWoS,也可以充分利用国内封装技术积累,实现一种或者几种成本低廉、重点针对 Chiplet芯片架构、可以覆盖 80%以上应用场景的先进封装手段。

无论是国内主导建立的CCTIA,还是Intel牵头发起的UCIe,其目的都是打造更全面、更开放的Chiplet生态系统。

中国计算机互连技术联盟(CCITA)秘书长,中国小芯片标准的主要发起人和起草人郝沁汾,在谈到中国发布的小芯片相关技术标准时指出:“中国的小芯片标准是开放的,从标准的协议到参考实现都是开放的,实现参考设计所需的技术细节,我们都可以在标准协议中找得到。我们将围绕这样一套原生的技术标准,进一步完善标准内容,开发相应的参考设计,并孵化相应的企业,以推动我国集成电路行业围绕Chiplet技术形成更加广泛的社会分工。同时CCITA已经在考虑和Intel UCIe在物理层上兼容,以降低IP厂商支持多种Chiplet标准的成本。”

然而,技术标准的出台,不能只是搁置一边的一纸空文。目前来看,国际上的某些标准还处在“纸面热闹”的状态,并没有多少企业去使用。

在此现状下,《小芯片接口总线技术要求》的发布为中国集成电路产业带来了更多的发展机遇,为中国芯片企业的发展起到了“指路”的重要作用,有助于行业的规范化、标准化发展,为赋能集成电路产业打破先进制程限制因素,提升中国集成电路产业综合竞争力,加速产业进程发展提供指导和支持。

在此基础上,随着近日IEEE启动Chiplet标准制订工作,中国Chiplet标准再次实现新进展。

国内Chiplet互连技术,再迎新进展

2024年5月20日,IEEE Chiplet接口电路工作组启动会议在IEEE ISCAS 2024(新加坡)国际会议期间成功召开。

记者从会议上获悉,2024年3月20日,由多名chiplet技术专家组成的IEEE chiplet interface circuit 研究工作组通过了IEEE NesCom(IEEE新标准委员会)的立项评审和IEEE SASB(IEEE标准组织董事会)的批准,正式开始标准制订工作,IEEE标准工作组编号为P3468。

据悉,该工作组由中科院计算所研究员、无锡芯光互连技术研究院院长郝沁汾担任组长,复旦大学刘明教授担任副组长,南京大学杜源教授担任工作组秘书,共有127位国内外Chiplet技术专家参与其中,其中外国专家88人,表现出全球的chiplet技术专家对该标准制订工作的关注;该工作组主要工作人员参与了在新加坡召开的IEEE ISCAS2024国际会议,并在会议上进行了3场报告,一场研讨,面向全球进行了技术专家招募,以尽快推动该工作组的工作。

上文提到,当前全球Chiplet接口电路标准众多导致IP厂商支持成本高昂。因为这些标准在很多方面不同,尤其在工作速率、位宽、封装方式等决定用户如何使用方面的特征区别较大,使IP厂商在IP的物理层设计方面遇到较多挑战的问题。

因此,存在如此多的Chiplet接口电路标准,最终有可能阻碍Chiplet技术的健康发展。

为解决全球Chiplet标准所存在的物理层众多不兼容的问题,2023年11月,在国际多名权威技术人士的支持下,形成了一个以Chiplet技术专家为主要组成人员的工作组,在IEEE标准协会(IEEE Standards Association, IEEE SA)成立了Chiplet接口电路标准工作研究小组CIC-SG(Chiplet Interface Circuit Study Group),并在CCITA联盟以及IEEE SA会员中召集感兴趣的专家成为研究小组成员。

研究小组工作期间,在IEEE 电路与系统学会新型电路设计与测试标准委员会主席、加拿大工程院院士、新加坡工程院院士连勇教授和IEEE SA工作人员的帮助下,工作小组与IEEE NesCom的主要委员围绕标准成立的必要性和目的、标准的工作范围、标准落地的可行性等进行了深入的交流,达成了充分的共识。在IEEE电路与系统学会标准委员会主席、上海交通大学李永福教授的帮助下,研究小组(CIC-SG)完成重要成员任命和条款要点、指导原则的设立,着手准备《Standard for Chiplet Interface Circuit》标准的立项,并提交IEEE NesCom 审核,获得了IEEE SA董事会投票批准立项,立项编号为P3468。

据了解,《Standard for Chiplet Interface Circuit》即IEEE Chiplet接口电路标准,拟定义一个抽象的超级/增强型PHY(Super/Enhanced PHY),它包括一个适配器层,该适配器层桥接来自现有标准的不同PHY层之间的差异,以及一个PHY层,可容纳在现有标准中遇到的不同工作频率和比特宽度。该标准的制订和开发,并不是一个简单的规格制订工作,而是包括大量电路层面可能的技术创新,比如如何解决不同协议中存在的多种频率、位宽差异,如何解决不同标准中所定义的不同通道特点差异等,工作组希望通过大量技术工作,验证技术方案的可行性,以实现能够对UCIe、OpenHBI和CCITA等相关Chiplet接口电路标准的统一支持。

综合来看,随着中国Chiplet标准在国内的技术与产业的应用和发展,标准的影响力也将逐步从中国迈向国际。此次,借助IEEE ISCAS 2024国际会议以及展开全球专家招募,也标志着中国Chiplet技术标准、中国集成电路技术实力与产业影响力获得世界范围的广泛认可,对于中国集成电路产业创制原生标准、发展自立自主的产业生态、加强中国在国际集成电路产业的影响力和话语权,都具有较大意义。

结语

“后摩尔时代”,基于Chiplet的异构集成芯片技术代表了复杂芯片设计的研制方向。Chiplet将芯片性能与工艺制程相对解耦的技术为集成电路技术的发展开辟了一个新的发展路径。

但作为一种新兴技术,Chiplet当前正处于发展阶段,能否成为一种新的IP产品和商业模式,甚至拯救摩尔定律的救星,关键就在于业界能否达成统一的Chiplet互联标准,建立起来一个开放和标准化的Chiplet生态。

在这个过程中,中国Chiplet学术界和产业界正在抓住机会,在技术研发和标准制定方面加大投入,尽快掌握核心技术。此外,芯片行业参与者需要避免单打独斗,应注重生态建设,早日建立业界接受的基于Chiplet的异构集成技术标准,以便在未来国际竞争中占据一席之地。

责任编辑:sophie

-

- 半导体行业观察

-

- 摩尔芯闻

最新新闻

热门文章 本日 七天 本月

- 1 当我拿出 4 卡 GPU 测试 Ansys 流体仿真,阁下该如何应对?

- 2 英飞凌2024汽车创新峰会:揭秘全球汽车芯片No.1供应商的创新与布局

- 3 收购GaN Systems后,英飞凌氮化镓迎来新突破

- 4 ADI携4大产品线亮相上海慕展,引领智能边缘行业新升级

- 5 迈来芯亮相上海慕展,解析技术创新布局与中国本土化战略